天津师范大学心理学部徐战胜博士联合中国科学院心理研究所王亮教授团队在Nature Communications杂志上在线发表了题为“Electrophysiological signatures underlying variability in human memory consolidation”的工作。该工作结合人类颅内脑电技术(intracranial EEG)与目标记忆重激活范式(targeted memory reactivation, TMR),探讨了记忆重激活期间海马体与皮层的神经活动特征与信息交互模式。研究揭示了慢波睡眠期间目标记忆通过多次重激活机制增强记忆巩固的神经机制,并阐明了记忆再激活过程中海马尖波涟漪、皮层纺锤波以及海马-皮层神经交互作用的动态时空特征。

记忆在大脑中是一个不断演化的动态过程,其中一些记忆随着时间的推移而历久弥新,而另一些则逐渐淡化甚至消失。研究者们长期以来一直致力于探索这一现象背后的神经机制。目前普遍认为,慢波睡眠在记忆巩固和演化中起着至关重要的作用。新形成的记忆最初储存在海马体中,而在睡眠状态下,这些记忆逐渐转移到新皮层,形成稳定的长期记忆。睡眠期间的记忆重激活现象反映了这一记忆转移的过程。因此,理解海马体与新皮层在记忆重激活过程中的动态交互,对于揭示记忆巩固的神经机制至关重要。然而,目前尚未有研究对此进行深入探讨。

研究团队采用TMR实验范式,在学习物体-位置关联任务后的慢波睡眠阶段,通过播放特定声音线索来重新激活记忆内容。同时,研究人员通过癫痫患者的颅内脑电图记录,监测了海马和皮层的电生理活动,通过计算学习-睡眠之间全脑活动模式之间的相似性来衡量记忆的重激活强度。结果发现,在慢波睡眠中播放声音刺激之后,记忆信息会出现两次分离的记忆重激活现象。这种现象就像是是记忆信息在大脑中以慢波振荡的节奏产生的“回声”,其原因可能是因为皮层和海马之间需要通过多次的信息处理来实现记忆的巩固。研究人员进一步探究了海马-皮层同步性在两次再激活过程中的动态变化。结果显示海马-皮层连通性存在反转效应,反映了海马与皮层在记忆重激活早期的耦合和随后的解耦合对记忆巩固的促进作用。

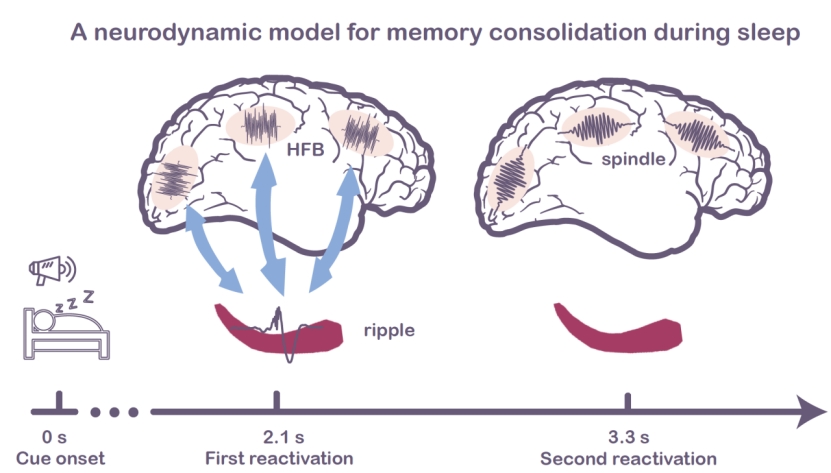

基于上述结果,研究者提出了一种动态模型来描述深度睡眠期间记忆巩固的过程。深度睡眠期间播放的TMR线索会诱发多次的皮层重激活,而且在重激活发生期间通过皮层和海马之间交替的耦合与去耦合来促进选择性的记忆巩固。具体表现为,第一次重激期间,海马通过功能连接和耦合的高频神经振荡(尖波涟漪等高频信号活动)与皮层进行通信。之后在第二次重激活期间,皮层和海马发生去耦合,此时皮层可能在独立加工记忆信息,表现为皮层纺锤波活动的增强。

图1 睡眠中选择性记忆巩固的神经动力学模型

文章链接:https://doi.org/10.1038/s41467-025-57766-x

目的地搜索

目的地搜索